Buona parte della ricerca sulla sclerosi multipla si concentra sulla ricerca delle cause e dei meccanismi alla base della malattia. Infatti, sebbene esistano fattori di rischio conosciuti - come l’abitudine al fumo, l’obesità, l’infezione da Epstein-Barr virus e una predisposizione genetica - il quadro complessivo su cosa scateni la sclerosi multipla e su come si evolva, è ancora in costruzione.

Diversi sono i ricercatori al lavoro per capire cosa ci sia all’origine della malattia, nella speranza tanto di poter immaginare strategie di prevenzione che identificare nuovi target terapeutici. A dimostrare il continuo sforzo per definire le cause e i meccanismi patogenetici alla base della sclerosi multipla ci sono anche gli studi sostenuti da FISM presentati nella sessione dedicata ai fattori di rischio all’ultimo congresso, a Roma.

Fattori di rischio: cosa scatena la malattia e il suo peggioramento?

Gli studi in oggetto riguardano da una parte i fattori ambientali, dall'altra invece fanno luce su alcuni meccanismi cellulari che potrebbero spiegare le alterazioni immunitarie che si osservano nelle persone con sclerosi multipla. Per i fattori ambientali Roberto Bergamaschi, dell’IRCCS Fondazione Mondino di Pavia ha illustrato gli ultimi risultati degli studi relativi all’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla malattia. Quello tra inquinamento e sclerosi multipla è infatti un tema studiato da tempo, e in passato le analisi condotte nel campo avevano indicato un’associazione tra l’esposizione a inquinanti atmosferici (soprattutto il particolato), il rischio di ammalarsi e le ricadute.

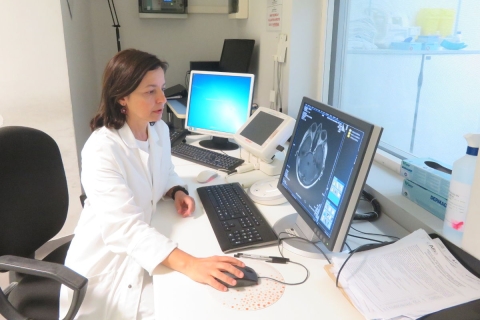

L’ipotesi, ha spiegato Bergamaschi, è che i polmoni possano rappresentare il primo stadio di passaggio di un processo infiammatorio che poi si estenderà anche al sistema nervoso. Per approfondire questo legame il team di Bergamaschi ha allestito uno studio che ha coinvolto una quarantina di sensori distribuiti nella città di Pavia, cercando di capire se esistesse una correlazione con il peggioramento della malattia. In questo caso i dati utilizzati erano quelli di risonanza magnetica, ma anche le analisi di biochimica e genetica compiute sui partecipanti allo studio e informazioni su abitudine al fumo ed esposizione al sole raccolte tramite dei questionari. Incrociando i diversi dati - le esposizioni nei giorni precedenti la risonanza magnetica da un lato, i dati clinici e le abitudini dall’altro - i ricercatori non hanno osservato un collegamento tra livelli di inquinamento e attività di malattia. Deboli associazioni sono invece state osservate tra fumo e scarsa esposizione solare e attività di malattia. Gli studi nel campo procederanno ora utilizzando dei sensori indossabili più che stazioni fisse, per monitorare più nel dettaglio la reale esposizione delle persone rispetto all’analisi fatta utilizzando i loro indirizzi di residenza.

Focus sui meccanismi patologici alla base della malattia

Comprendere la sclerosi multipla però significa anche far luce su quello che succede durante la malattia, districare i complessi meccanismi biologici che ne sono alla base. A questo sono stati dedicati gli interventi di Paola de Candia dell’Università di Napoli “Federico II” e di Elena Morandi all’INSERM di Tolosa. De Candia e colleghi si sono focalizzati sullo studio delle vescicole extracellulari prodotte dai linfociti T. Queste vescicole, ha spiegato la ricercatrice, sono importanti messaggeri per comunicare da cellula a cellula e gli scienziati hanno osservato che quelle prodotte in presenza di malattia sono diverse da quelle prodotte dalle cellule nelle persone sane per contenuto di microRNA (piccole molecole di RNA che funzionano da regolatori dell’espressione genica) e proteine, suggerendo che anche queste possano contribuire alla patogenesi della malattia.

Sempre ai linfociti T e ai meccanismi patogenetici della sclerosi multipla è dedicato il progetto illustrato da Morandi al congresso. In particolare, il focus era su una variante genetica (un polimorfismo a singolo nucleotide, SNP), diffusa in circa un quarto dei pazienti con sclerosi multipla. Morandi e colleghi hanno cercato di capire l’effetto di questo polimorfismo sui linfociti T, dimostrando che la variante si associa - anche nei soggetti sani, in assenza di malattia ma a rischio per la presenza del polimorfismo - a una maggior produzione di interferone gamma da parte delle cellule T. E questo potrebbe contribuire allo sviluppo della malattia, sostiene il team di Morandi.

A caccia di biomarcatori della sclerosi multipla

Parallelamente agli sforzi per capire l’origine della malattia, una grossa fetta della ricerca sostenuta da FISM riguarda anche i progetti che cercano di identificare dei biomarcatori di malattia, utili tanto ai fini diagnostici che per il monitoraggio della sclerosi multipla e delle terapie. Capire come si evolve la sclerosi multipla potrebbe aiutare i ricercatori a ottimizzare e personalizzare le terapie.

Francesca De Vito dell'IRCCS INM-Neuromed di Pozzilli, per esempio, ha mostrato come i microRNA (miRNA) possano essere utilizzati come biomarcatori di malattia. In particolare De Vito e colleghi hanno identificato, nel liquido cerebrospinale, due microRNA con funzioni opposte sull’andamento della malattia: uno - considerato “buono” - avrebbe una funzione protettiva, un’altro - considerato “cattivo” - si associa invece a una peggiore progressione della malattia. Quando questo miRNA viene eliminato nei topi gli animali risultano protetti dalla malattia. Queste scoperte potrebbero aiutare lo sviluppo di terapie personalizzate, magari considerando il background genetico del paziente, anche in combinazione con altri trattamenti.

Potrebbe essere possibile avere informazioni preziose sull’andamento della malattia anche senza ricorrere ai prelievi di liquido cerebrospinale, né ai prelievi di sangue venoso. Basterebbe infatti una goccia di sangue, prelevata dalla punta di un dito, facilmente accessibile, secondo Mario Picozza della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma. Al congresso FISM ha presentato infatti i risultati del progetto che utilizza una tecnica (la citometria a flusso ad alta dimensionalità) per raccogliere informazioni sulle cellule del sistema immunitario in risposta alle terapie.

Infine, Enzo Tramontano dell’Università di Cagliari è tornato sul collegamento tra virus e sclerosi multipla, e in particolare sul ruolo - ancora non del tutto chiaro - che avrebbero alcune sequenze di origine virale integrate nel nostro patrimonio genetico (retrovirus endogeni umani, HERV). Queste sequenze sono presenti tanto nelle persone con sclerosi multipla che in quelle senza la malattia, ma la loro espressione cambia nei due gruppi come ha mostrato Tramontano, analizzando delle cellule del sistema immunitario prelevate dai partecipanti allo studio. In particolare alcune sequenze sarebbero espresse a livelli più elevati nelle persone con sclerosi multipla. L’espressione di queste sequenze inoltre sembra essere regolata anche dal genere, un’informazione importante nella sclerosi multipla, una malattia che colpisce più le donne. Gli studi nel campo proseguiranno ora per cercare di capire se sia possibile sfruttare queste informazioni a scopo diagnostico e per chiarire se, queste diverse espressioni, siano collegabili alla patologia della SM, ha spiegato Tramontano.

Il congresso è stato reso possibile con la sponsorizzazione non condizionante dei Main sponsor Alexion, AstraZeneca Rare Disease, Biogen, Merck Italia, Neuraxpharm, Novartis Italia e dello Sponsor Bristol-Myers Squibb

Guarda lo speciale Congresso FISM