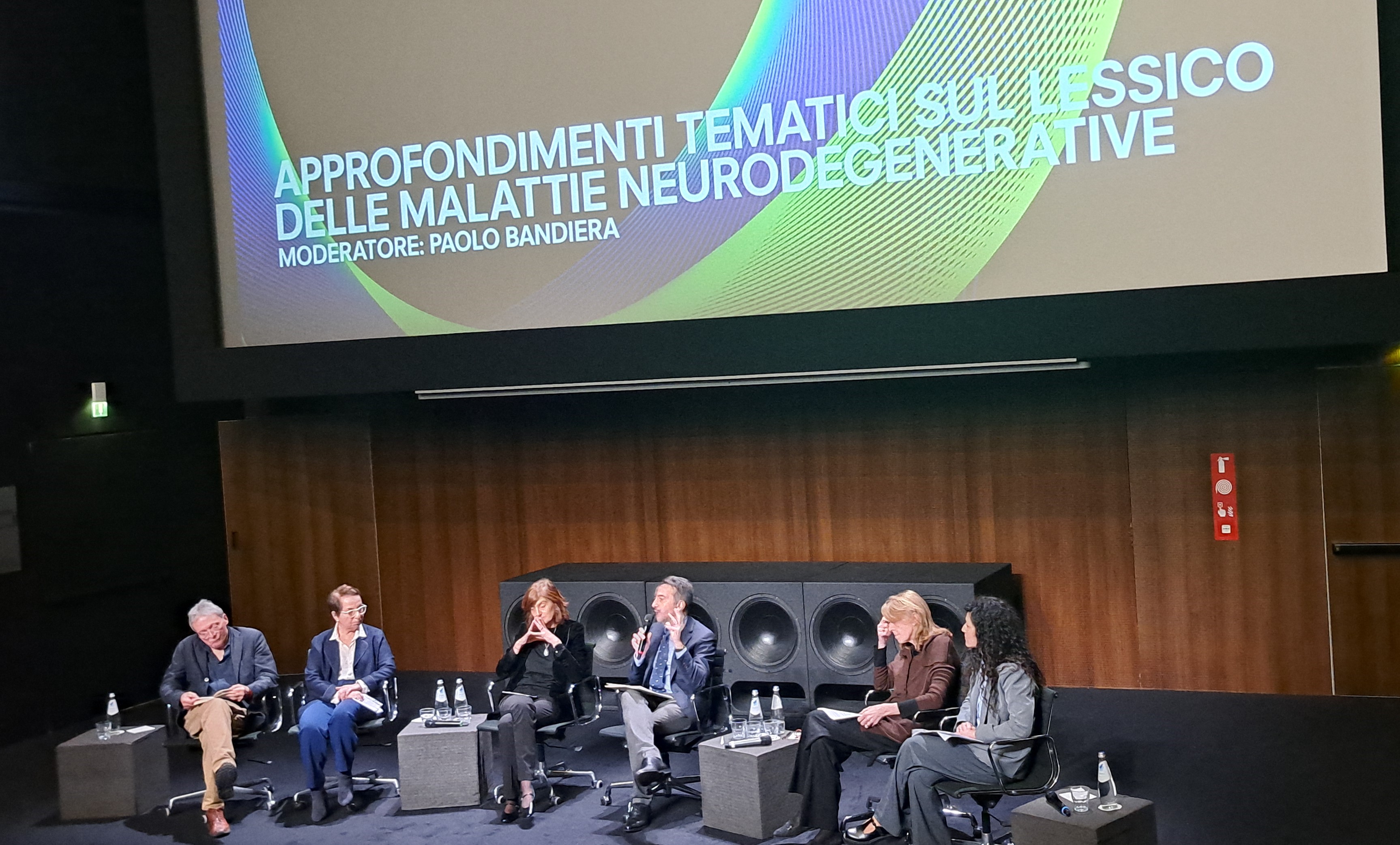

Paola Zaratin, Direttore Ricerca Scientifica FISM e Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali e Relazioni Istituzionali di AISM, hanno condotto ieri i lavori dell’incontro organizzato a Milano da Fondazione Prada all’interno del Progetto “Preserving the Brain” e intitolato “Scegliere le parole – il lessico delle malattie neurodegenerative”.

Le parole che trasformano: come parlare della salute del cervello

«Le trasformazioni culturali nascono dalle parole e dalle idee che nascondono», ha affermato Paola Zaratin, introducendo il confronto con il noto virologo Prof. Roberto Burioni (Università Vita e Salute, San Raffaele, Milano) e con il Professor Alessandro Padovani (Università degli Studi di Brescia), Presidente della Società Italiana di Neurologia, sulla “comunicazione della prevenzione”, sull’importanza di “preservare il cervello” prima che si ammali.

Interpellato sul valore delle parole nella scienza, nella medicina, nella cura delle persone, nel favorire un impegno socialmente ampio verso la prevenzione delle malattie neurodegenerative, il Professor Burioni ha detto: «la prima parola che conta è bellezza. Le parole devono essere belle, anche nella comunicazione impegnativa legata alla salute e la malattia. Se non sono belle, allontanano. La seconda parola chiave è utilità: le parole non sono un puro fiato, hanno conseguenze nella vita delle persone, devono servire a qualcosa. Per questo vanno scelte con cura, senza sciatteria, senza pressapochismo. Nel nostro caso abbiamo bisogno di parole che allontanino lo stigma generato dalle malattie neurodegenerative, siano efficaci e comprensibili. Il linguaggio della scienza è spesso complicato, perché la scienza è complessa mentre noi uomini abbiamo bisogno di semplificare la complessità per poterla capire. Ma dobbiamo insieme, medici, pazienti, associazioni ed istituti culturali, sforzarci di trovare le parole giuste da condividere».

Il Professor Padovani ha scelto quattro parole necessarie al linguaggio delle malattie neurodegenerative: «La prima parola è creatività – ha spiegato-. La creatività che connette la scienza, l’arte, la moda, mondi diversi che qui, in Fondazione Prada, trovano un territorio comune. La seconda parola necessaria è contaminazione. Nella scienza e nella medicina un neurologo come me può imparare da un virologo come il Professor Burioni ed entrambi oggi abbiamo bisogno degli ingegneri per comprendere i grandi dati che i pazienti ci indicano attraverso i molti strumenti che abbiamo a disposizione per comprendere come stanno. La terza parola è socialità: il cervello crea reti sociali e la salute globale passa per la socialità. Infine, dobbiamo sapere che il cervello è il grande “capitale sociale” dell’intera umanità e che insieme abbiamo il compito di preservarlo per il maggior numero possibile di persone. Uno è il cervello, una è la salute (one brain, one health)».

Ascoltare e imparare dalle persone coinvolte nelle malatttie neurologiche

Paola Zaratin, intervenendo a sua volta, ha proposto ai presenti i video messaggi di tre persone coinvolte nelle malattie neurologiche, una con Parkinson, una con SLA e una con Sclerosi Multipla: «per capire quali sono le parole che servono – ha detto Zaratin – dobbiamo ascoltare le persone e farlo in modo scientifico».

Tra le parole decisive riportate dalle persone stesse è risuonata, appunto, la parola “persona”: «non sono un malato, nemmeno un paziente. Sono una persona: la malattia, per quanto seria, cronica, degenerativa, non esaurisce ciò che sono e non può cancellare i miei progetti, gli obiettivi, i sogni che ho come ogni persona», ha detto nel suo messaggio Rachele Michelacci, Vice-Presidente Nazionale AISM.

I fatti e le opinioni, la scienza e i cittadini

A volte le parole sfuggono di mano, spesso rischiano di costruire muri e fare crescere paure e diffidenze, invece che costruire ponti e creare quelle connessioni necessarie di cui parlava il Professor Padovani. Al riguardo il Professor Burioni ha sottolineato che «abbiamo bisogno di essere sempre attenti a distinguere i fatti dalle opinioni. Non è facile: la scienza in tutte le sue ricerche dimostra che i vaccini non fanno male, che non hanno connessioni con l’autismo. Eppure il 60% dei genitori che scelgono di fare vaccinare i propri figli hanno paura che questa scelta possa provocare l’autismo nei loro bambini. Noi tutti abbiamo non solo il compito di usare parole comprensibili, ma anche quello di usare parole convincenti riguardo ai fatti certi della scienza e della medicina».

Nell’era della scienza e della medicina raccontata dai social media- ha concluso Paola Zaratin - «le istituzioni culturali, come Fondazione Prada, possono svolgere un ruolo chiave come garante di una comunicazione scientifica divulgativa che unisca sempre di più la scienza ai cittadini».

Le parole, i diritti, il linguaggio personale e familiare, la comunicazione verso il grande pubblico

Nella seconda tavola rotonda dell’incontro di ieri, condotta da Paolo Bandiera, coordinatore del gruppo “Progetto di vita” in seno all’Osservatorio Nazionale Disabilità, si è discusso il valore del lessico delle malattie neurodegenerative come strumento di advocacy, il valore del linguaggio nel contesto familiare e privato e nella comunicazione rivolta al largo pubblico.- e ci si è focalizzati in particolare sulla comunicazione della diagnosi «La recente Riforma della Disabilità – ha ricordato Bandiera – ha abolito da tutte le normative le parole “handicap” e “handicappato”. Ma basta cambiare le normative perché cambino le mentalità e le culture sottostanti? Cosa vuol dire nell’ambito delle malattie neurodegenerative scegliere le parole come affermazione dei diritti e non solo come indicatori di bisogni e aspettative?».

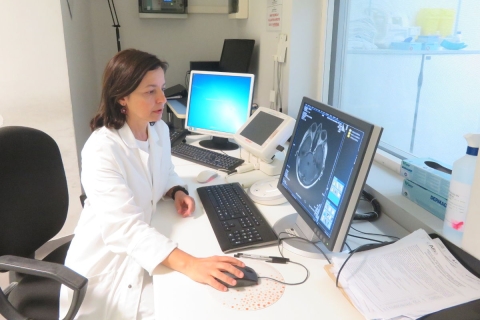

Daniela Perani, Professore emerito di Neuroscienze, Università Vita e Salute San Raffaele, ha evidenziato: «l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci insegna che la salute del cervello è il buono stato di funzionamento nei domini cognitivo sensoriale, socio-emotivo, comportamentale e motorio che consente a una persona di realizzare il suo pieno potenziale nella vita, indipendentemente dalla presenza o dall’assenza di malattia».

Su questa definizione dobbiamo stare tutti, convintamente, nel parlare e nell’agire.

Giangi Milesi, Presidente della Confederazione Parkinson Italia e Vicepresidente della Fondazione Pubblicità Progresso, autore dell’autobiografia “Raccontare è il mio mestiere” ha evidenziato: «È ora di finirla di parlare di “Morbo di Parkinson”. Il Parkinson non è contagioso, non si propaga come un’epidemia. Ed è sbagliato anche parlare “del” Parkinson: non è una, ma cento malattie: si manifesta con oltre 40 sintomi differenti, non solo con il tremore, e rende unica ogni persona cui viene diagnosticata».

Stefania Basilico, Neuropsicologa e Psicoterapeuta, Centro di Neuropsicologia Cognitiva dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano ha richiamato l’attenzione proprio sul lessico delle persone con Alzheimer: « Ci sono malattie neurodegenerative che vanno proprio a compromettere il lessico, quando non si trovano più le parole per esprimere ciò che si ha in mente, quando si usa una parola per un’altra, quando diventa difficile farsi capire dagli altri, anche usare molte parole per dirne una è importante. Il rischio è che la persona perda autostima, che si chiuda in sé stessa e si ritiri. Dobbiamo condividere con la persona e con i familiari il peso delle parole che vengono a mancare per capirsi».

Le certezze e la fragilità da condividere

Importante anche il ruolo di mediatore della figura dello psicologo nel rapporto tra il medico e la persona cui viene comunicata la diagnosi: «quando bisogna comunicare una diagnosi che cambierà la vita delle persone – ha ricordato Graziella Sirabian, Psicoterapeuta e Neuropsicologa, ACeSM onlus Amici dei centri Sclerosi Multipla – è importante che il medico attinga non solo alle sue sicurezze, a ciò che la scienza dice, a ciò che sa con sicurezza, ma anche che non abbia vergogna di attingere alle proprie paure, alle proprie fragilità, perché questo gli permette di entrare in empatia con persone spaventate e impaurite e di aiutarle veramente a comprendere quello che la diagnosi comporta e a capire che la vita non finisce in quel momento, ma può continuare in modo autentico».

Le parole danno forma ai diritti

Intervenendo a sua volta nel confronto, Paolo Bandiera ha ricordato che «le parole danno forma e sostanziano i diritti, li affermano o li vanificano. Il linguaggio richiede un'attività di interpretazione e attribuzione di senso, perché in uno stesso vocabolo possono ritrovarsi secondo i codici culturali individuali significati diversi. Chiamare il progetto di vita diritto, passare dal modello medico a quello biopsicosociale, ragionare in termini di capacita e funzionamento della persona, oltre i limiti del linguaggio derivanti da condizioni di malattia e disabilità, vuol dire mettere in pratica processi, strategie, soluzioni che assicurino a ciascuna persona la capacita di autorappresentarsi superando formule sostitutive. Dare voce, che poi è il senso autentico del fare advocacy, parte proprio dal riconoscimento del linguaggio di ciascuno come componente identitaria e dimensione insostituibile dell'esistere ed esprimere preferenze, desideri, valori».

Le parole giuste nascono dal confronto.

Infine, Elisa Longo, Ufficio Stampa di AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha evidenziato come anche nella comunicazione legata alle malattie come la SLA, è importante scegliere bene le parole, non creare false illusioni, non aggiungere peso al peso. Per riuscirci, ha spiegato «è decisivo lavorare in team con i ricercatori e i medici e confrontarsi costantemente con le stesse persone che sono destinatarie della comunicazione. Noi privilegiamo l’ascolto delle persone, delle loro esperienze di vita, di quelle dei caregiver. Inoltre è essenziale il dialogo di chi comunica per professione con la scienza. Dobbiamo sapere bene di cosa dobbiamo parlare e riuscire a farlo con chiarezza e semplicità ma senza banalizzare. I titoli per cui è stata trovata “la cura” per la SLA o per altre malattie che oggi non hanno una risposta risolutiva portano più danni che benefici. Dobbiamo fare insieme una seria alfabetizzazione sanitaria».

Comprendere, scegliere, vivere

In Italia, secondo i dati di uno studio europeo del 2021 , c’è ancora un 23% di persone con alfabetizzazione inadeguata cui va sommato un 35% con un livello di alfabetizzazione “problematico”, entrambi superiori alla media europea, che è rispettivamente del 13% e del 32%. «È responsabilità di tutti medici, ricercatori, associazioni di rappresentanza, giornalisti, comunicare con efficacia sulle malattie per consentire alle persone di scegliere meglio come curarsi e come vivere. Comprendere significa sapere scegliere e scegliere vuol dire vivere meglio», ha concluso Elisa Longo.

In memoria di Giancarlo Comi, il nostro impegno per preservare la salute del cervello

Tutti i relatori e i moderatori hanno ricordato con gratitudine il Professor Giancarlo Comi, mancato di recente, un pioniere nel dare rilievo all’importanza di preservare la funzione cerebrale, che ha lasciato in eredità anche questo percorso di interazione tra attori diversi, istituzioni culturali, scienziati, associazioni, cittadini per quella che lui stesso, in una recente intervista ad AISM, aveva spiegato essere «la vera emergenza del futuro. Preservare la salute del cervello, oggi, non è uno slogan: è un’emergenza mondiale».

Secondo uno studio realizzato a cura dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato nel 2024 su Lancet Neurology , oggi abbiamo a che fare con 37 condizioni di origine neurologica, che colpiscono 3,4 miliardi di persone (il 43% della popolazione mondiale) e risultano essere la principale causa di disabilità e cattiva salute.

«Se non prendiamo provvedimenti - diceva Comi pochi mesi fa - se non ricorriamo a qualche strategia o azione specifica di prevenzione, rischiamo non solo di avere enormi problemi di natura personale, ma anche enormi problemi di natura sociale ed economica. Dobbiamo fare di tutto per preservare la salute del cervello in ogni persona: una risposta efficace potrà essere attuata solo attraverso un’azione concertata che veda alleati insieme i diversi corpi sociali, con la persona con malattia protagonista, ma insieme alle grandi associazioni, le grandi società scientifiche, le istituzioni culturali e i decisori politici».

Noi di AISM ci siamo, in questa alleanza per il futuro e per preservare quel capitale cerebrale che ci caratterizza tutti in quanto esseri umani.

Qui si possono trovare ulteriori approfondimenti sul Progetto "Preserving the Brain- A call to action" e rivedere la registrazione integrale dell'evento